ढोल भारत का अवनद्ध वाद्यों में एक महत्वपूर्ण वाद्य है। ढोल हमारे समाज में इतना घुल गया है कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ें तो लिखा पायेंगे कि ढोल भारत का एक प्राचीन पोला -खाल वाद्य है। जैसे उत्तराखंडी कद्दू , मकई को पहाड़ों का परम्परागत भोजन समझते हैं। वास्तव में ढोल भारत में पन्द्रहवीं सदी में आया व दो शताब्दी में इतना प्रसिद्ध हो चला कि ढोल को प्राचीनतम वाद्य माना जाने लगा।

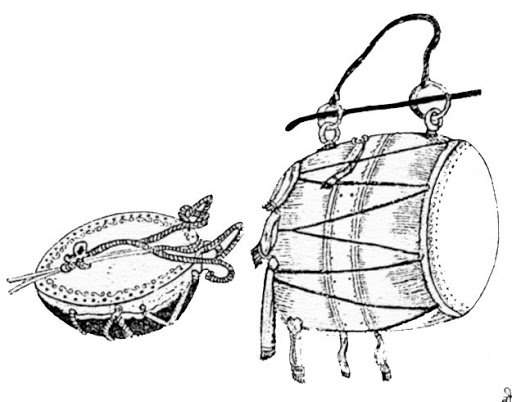

ढोल है तो डमरू,हुडकी,मृदंग की जाति का वाद्य किन्तु ढोल मृदंग या दुंदभि की बनावट व बजाने की रीती में बहुत अधिक अंतर है। ढोल का आकार एक फुट के वास का होता है व मध्य व मुख भाग लगभग एक ही आकार के होते हैं। ढोल को एक तरफ से टेढ़ी लांकुड़ व दूसरे हिस्से को हाथ से बजाया जाता है जब कि दमाऊ को दो लांकुड़ों से बजाया जाता है।

ढोल का संदर्भ किसी भी प्राचीन भारतीय संगीत पुस्तकों में कहीं नहीं मिलता केवल 1800 सदी में रची पुस्तक संगीतसार में ढोल का पहली बार किसी भारतीय संगीत साहित्य में वर्णन हुआ है। इससे पहले आईने अकबरी में ही ढोल वर्णन मिलता है।

क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ढोल था ?

सौम्य वाजपेयी तिवारी (हिंदुस्तान टाइम्स , 16 /8 /2016 ) में संगीत अन्वेषक शैल व्यास के हवाले से टिप्पणी करती हैं कि धातु उपकरण , घटम के अतिरिक्त कुछ ऐसे वाद्य यंत्र सिंधु घाटी समाज उपयोग करता था जो ढोल , ताशा , मंजीरा व गोंग जैसे। इससे सिद्ध होता है बल सिंधु घाटी सभ्यता में ढोल प्रयोग नहीं होता था।

वैदिक साहित्य में ढोल

वेदों में दुंदभि , भू दुंदभि घटम , तालव का उल्लेख हुआ है (चैतन्य कुंटे, स्वर गंगा फॉउंडेशन )

उपनिषद आदि में चरम थाप वाद्य यंत्र

उपनिषदों में कई वीणाओं का उल्लेख अधिक हुआ है चरम थाप वाद्य यंत्रों का उल्लेख शायद हुआ ही नहीं।

पुराणों में चरम थाप वाद्य यंत्र

पुराणों में मृदंग , पाणव , भृग , दारदुरा , अनाका , मुराजा का उल्लेख है किन्तु ढोल जैसा जो लान्कुड़ व हाथ की थाप से बजाया जाने वाले चरम वाद्य यंत्र का जिक्र पुराणों में नहीं मिलता (संदर्भ २ )

वायु पुराण में मरदाला , दुंदभि , डिंडिम उल्लेख है (, प्रेमलता शर्मा , इंडियन म्यूजिक पृष्ठ 26 )

मार्कण्डेय पुराण (9 वीं सदी ) में मृदंग , दरदुरा , दुंदभि , मृदंग , पानव का उल्लेख हुआ है किन्तु ढोल शब्द अनुपस्थित है।

महाकाव्यों,बौद्ध व जैन साहित्य में ढोल

महाकाव्यों , बौद्ध व जैन साहित्य में डमरू मर्दुक , दुंदभि डिंडिम , मृदंग का उल्लेख अवश्य मिलता है किन्तु ढोल शब्द नहीं मिलता। अजंता एलोरा , कोणार्क आदि मंदिरों , देवालयों में ढोल नहीं मिलता।

गुप्त कालीन तीसरी सदी रचित नाट्य शास्त्र में ढोल

भरत नाट्य शास्त्र में मृदंग , त्रिपुष्कर , दार्दुर , दुंदभि पानव , डफ्फ , जल्लारी का उल्लेख तो मिलता है किन्तु ढोल शब्द व इससे मिलता जुलता वाद्य यंत्र नदारद है।

तमिल साहित्य पुराणानुरू (100 -200 ई )

तमिल साहित्य में चरम थाप वाद्य यंत्रों को बड़ा सम्मान दिया गया है व इनको युद्ध वाद्य यंत्र , न्याय वाद्य यंत्र व बलि वाद्य यंत्र में विभाजित किया गया है। ढोल प्राचीन तमिल साहित्य में भी उल्लेखित नहीं है।

कालिदास साहित्य

कालिदास साहित्य में मृदंग पुष्कर , मरजाजा , मरदाला जैसे चरम थाप वाद्य यंत्रों का उल्लेख हुआ है।

( पुराण से कालिदास तक संदर्भ , प्रेमलता शर्मा , इंडियन म्यूजिक )

मध्य कालीन नारदकृत संगीत मकरंद में चर्म थाप वाद्य यंत्र

संगीत मकरंद में ढोल उल्लेख नहीं मिलता है

तेरहवीं सदी का संगीत रत्नाकर पुस्तक

संगीत रत्नाकर पुस्तक में मृदंग , दुंदभि , तुम्ब्की , घट , मर्दल , दार्दुल , हुड़का ( हुड़की ) कुडुका , सेलुका , ढक्का , डमरुक , रुन्जा का ही उल्लेख है (चैतन्य कुंटे )

सुलतान काल व ततपश्चात में वाद्य यंत्र

आमिर खुशरो ने दुहुल का उल्लेख किया है (इजाज इ खुसरवी ) और खुसरो को सितार व तबला का जनक भी माना जाता है।

भक्ति काल

दक्षिण व उत्तर दोनों क्षेत्रों के भक्ति कालीन साहित्य में मृदंग का ही उल्लेख हुआ है। 15 वीं सदी के विजयनगर कालीन अरुणागिरि नाथ साहित्य में डिंडिम का उल्लेख हुआ है।

आईने अकबरी

आईने अकबरी में चर्म वाद्यों में नक्कारा /नगाड़ा , , ढोलक /डुहुल , पुखबाजा , तबला का उल्लेख मिलता है। (आईने अकबरी , वॉल 3 1894 एसियाटिक सोसिटी ऑफ बंगाल पृष्ठ 254 )

प्रथम बार भारतीय साहित्य में आईने अकबरी में ही आवज (जैसे ढोल ), दुहूल (ढोल समान ) , धेडा (छोटे आकार का ढोल ) का मिलता है ( दिलीप रंजन बरथाकार , 2003 , , द म्यूजिक ऐंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नार्थ ईस्टर्न इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशन दिल्ली , भारत पृष्ठ 31 ). आईने अकबरी में नगाड़ों द्वारा नौबत शब्द का प्रयोग हुआ है जो भारत में कई क्षेत्रों में प्रयोग होता है जैसे गढ़वाल व गजरात में दमाऊ से नौबत बजायी जाती है

इससे साफ़ जाहिर होता है बल ढोल (दुहुल DUHUL ) का बिगड़ा रूप है , तुलसीदास का प्रसिद्ध दोहा ढोल नारी ताड़न के अधिकारी भी कहीं न कहीं अकबर काल में ढोल की जानकारी देता है

खोजों के अनुसार duhul तुर्किस्तान , अर्मेनिया क्षेत्र का प्राचीनतम पारम्परिक चर्म थाप वाद्य है जो अपनी विशेषताओं के कारण ईरान में प्रसिद्ध हुआ और अकबर काल में भारत आया। चूँकि ढोल संगीत में ऊर्जा है व सोते हुए लुंज को भी नाचने को बाध्य कर लेता है तो यह बाद्य भारत में इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोक देव पूजाओं का हिस्सा बन बैठा।

जहां तक पर्वतीय उत्तराखंड में ढोल प्रवेश का प्रश्न है अभी तक इस विषय पर कोई वैज्ञानिक खोजों का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इतिहासकार , संस्कृति विश्लेषक जिस प्रकार आलू , मकई , कद्दू को गढ़वाल -कुमाऊं का प्राचीन भोज्य पदार्थ मानकर चलते हैं वैसे ही ढोल को कुमाऊं -गढ़वाल का प्राचीनतम वाद्य लिख बैठते हैं।

इस लेखक के गणित अनुसार यदि ढोल उपयोग राज दरबार में प्रारम्भ हुआ होगा तो वह कुमाऊं दरबार में शुरू हुआ होगा। कुमाऊं राजाओं के अकबर से लेकर शाहजहां से अधिक अच्छे संबंध थे और कुमाऊं राजनेयिक गढ़वाली राजनैयिकों के बनिस्पत दिल्ली दरबार अधिक आते जाते थे तो संभवत: चंद राजा पहले पहल ढोल लाये होंगे. .चूँकि नौबत संस्कृति प्रचलित हुयी तो कहा जा सकता है बल ढोल दमाऊ पहले पहल राज दरबार में ही प्रचलित हुए होंगे। बड़ा मंगण /प्रशंसा जागर भी इसी ओर इंगित करते हैं बल ढोल वादन संस्कृति राज दरबार से ही प्रचलित हुयी होगी। इस लेखक के अनुमान से श्रीनगर में सुलेमान शिकोह के साथ ढोल का अधिक उपयोग हुआ होगा व सत्रहवीं सदी अंत में ही श्रीनगर राज दरबार में ढोल को स्थान मिला होगा।

यदि समाज ने ढोल अपनाया तो ढोल बिजनौर , हरिद्वार , बरेली, पीलीभीत से भाभर -तराई भाग में पहले प्रसिद्ध हुआ होगा और ततपश्चात पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित हुआ । अनुमान किया जा सकता है ढोल गढ़वाल -कुमाऊं में अठारहवीं सदी में प्रचलित हुआ व ब्रिटिश शासन में जब समृद्धि आयी तो थोकदारों ने ढोल वादकों को अधिक परिश्रय दिया। अर्थात ढोल का अधिक प्रचलन ब्रिटिश काल में ही हुआ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ढोल प्राचीन नहीं अपितु आधुनिक वाद्य ही है के समर्थन में एक तर्क यह भी है कि ढोल निर्माण गढ़वाली या कुमाउँनी नहीं करते थे और ब्रिटिश काल के अंत में भी नहीं। ब्रिटिश काल में श्रीनगर में भी ढोल व्यापार मुस्लिम व्यापारी करते थे ना कि गढ़वाली।

ढोल सागर को भी गढ़वाली बोली का साहित्य बताया जाता है जबकि ढोल सागर ब्रज भाषायी साहित्य है और उसमे गढ़वाली नाममात्र की है। इस दृष्टि से भी ढोल प्राचीन वाद्य नहीं कहा जा सकता है।

संदर्भ –

२- शोधगंगा inflinet.ac.in

Copyright @Bhishma Kukreti , Mumbai , October 2018